Creator's Story おざわゆき

いま幅広い世界で活躍する新しい表現者たち。その創作の原点から、いかにして現在の個性を手に入れたかを探るインタビューシリーズ。第5回は若くして商業デビューするも挫折、長い雌伏の時を経てコミティアで発表した作品により40代後半にして注目され、50代に入り連載作が次々に漫画賞を受賞するなど、大きな評価を受けるようになった稀有な経歴を持つおざわゆきさん。16歳でのデビューから38年、決して平坦では無かった現在までの道のりを伺いました。

(取材:明田愛・中村公彦)

憧れの「少女漫画家」

おざわさんは16歳で少女漫画家としてデビューしたそうですね。

当時はみんな10代でデビューしてました。私がデビューした『ぶ〜け』(集英社)は『りぼん』『マーガレット』のお姉さん的雑誌。内田善美さんや松苗あけみさんといった、ストーリー性が高くて絵の綺麗な作家さんが活躍されていました。漫画スクールがすごく親切で、新人が出やすい雰囲気だったんです。毎月のように誰かがデビューしていて、受賞者の作品を全ページ掲載したり、上位の人は詳細なコメントを載せていたので、「ここなら私も救って貰えるのでは」と。私は本当に絵が下手くそで、その頃の作品は封印してあります(笑)。漫画はたくさん読んでいたけれど、模写をあまりせずに自分のオリジナルでやってたから、キャラを描く基礎がないまま育ってしまった。担当の編集さんは10代の私にはすごい大人に見えましたね。どう接していいかわからず、学校の先生と話しているようで、自分の意見を言えませんでした。8カ月かけてデビューはしたものの、ネームも通らないし結局4年くらいで、他誌に持ち込むようになりました。

最初のデビューから10年後、『mimi』(講談社)で再デビューされました。

色んなところに描いては持ち込んでを繰り返しました。当時は応募する時は他誌に見せていない新作しか受け付けて貰えなかったので、毎回描かなくちゃいけないのが大変でした。ひたすら「キラキラして華やかな憧れの少女漫画家」への執着心からですね。何とか再デビューは出来たんですが、売れなかった10年の間に、自分の中で「目の前に立ちはだかる商業誌の壁」が出来てしまっていたんです。新しい編集さんもやっぱり先生のように思えて、ただ言う事を聞くだけ。雑誌が求めるような恋愛ものも全然描けなくて、迷走して諦めてしまいました。

同人誌即売会という場所

商業誌への持ち込みと並行して、地元・名古屋で開催されていた同人誌即売会「コミックカーニバル」に参加されていますね。

商業では編集さんに言われることに縛られていたんですけど、同人誌では自分が司令塔なので、まったく自由に自己表現を追求していました。今気になってるものを、好き勝手に何でも描いて「こういうの描いちゃったんだけどどうかな」って感じで。誰かに読んで欲しいって気持ちだけで描き続けられたのが「若さ」ですね(笑)。感想が来なくても、一方通行の情熱だけで本を出し続けてました。東京のコミティアには25歳の時、友達の売り子として初参加して、それから自分でも申し込むようになりました

89年に初参加されてから、おざわさんの作品はすぐにコミティアで注目されました。どんな作品を発表されていたのでしょうか。

当時は、たがみよしひささんの「軽井沢シンドローム」の影響もあって、3頭身キャラのメルヘンチックな絵柄でシリアスを描いてました。初参加のコミティアで出したのは、ショービジネスの世界を舞台にした「COPYMAN」です。深い世界観を持った物語をちゃんと描いてみようと思った最初の作品ですね。主人公の人生を一緒に生きたって感じがありました。ここから主人公にすごく感情移入して話を作る傾向が強くなりました。エイズの青年を主人公にした「MESSENGER」は困難のある人たちの日々をじっくり描きたかった。結末を決めずに描き始めたら、3年かかってコピー本で全9巻、合計390頁になってしまいました。

91年には『ティアズマガジンVol. 18』でインタビューが掲載、「MESSENGER」はコミティアパーソナルコミックス(※)として出版され、「COPYMAN」は14年発行の『コミティア30 thクロニクル第3集』に収録されています。

インタビューを受けるなんて初めての経験でしたけど今読み返すと生意気ですね(笑)。コミティアでの反響が無かったら、数作描いてそこで終わってたかもしれない。「私はこれでいいんだ」って、単純に描く自信になりました。読んでくれる人がいる、ラリーが出来る場所が出来た。同人誌の世界を大事にしようと感じてました。

※コミティアパーソナルコミックス…89年より04年まで、コミティア実行委員会が注目するサークルの個人誌を出版していた。

漫画を遠く離れて

93年から98年まで、5年ほど作品を発表されていない期間がありますね。

家庭環境が変わって、身の回りに漫画が無かったことが大きいです。ある程度色んな作品を描いたせいなのか、新しく描きたいものも思いつかなくなっていった。描かないでいることがいつの間にか平気になって、漫画は自分がいる世界とはかけ離れたものだと思うようになってしまった。そういう時期がしばらくありましたね。

そこからどうやって戻ってきたのでしょう。

たまたま何かの懸賞にイラストを投稿したら入賞して、名古屋から東京の授賞式に呼ばれたんです。「私の絵、まだいけるのかもしれない」って思いました。褒められると調子に乗りやすい人間なので(笑)。きっかけっていったらそれくらいしか思い出せない。そこからまた描きたい話がたまっていって、本にして売る前提もなく漫画を描き始めました。

その漫画をコピー本にして、コミティアの中村代表に送ったそうですね。

ただ「自分はここにいますよ、生きてますよ」っていう本です。即売会に出られる見込みが無くても、とにかく描いてたすごい変な時期。中村さんから感想を貰ったり、東京に委託した本が売れたと聞いたりする内に、少しずつまたコミティアに参加するようになったんです。もう一度、漫画の道に戻っていいのかなって探り探り描いていました。00年に列車事故によって激動してしまう少女の人生を描いた「激切」で、ティアマガのアンケート1位を貰って、「描いていいんだ私」と思いました。一度離れてしまったけれど、戻ってきて良かったなって。どんどん描いてみんなに読んで貰おう、ここを居場所にしようと決めました。

数年間のブランクは創作のスタイルに影響しましたか?

一つの物語としてしっかり読めるものを意識して作るようになりました。流れを決めずにその場のノリや小手先で描いてた癖をリセットして、エピソードの繋がりを大事にするようになったのはこの時期からです。原稿用紙にぶっつけで描いては何回も読み返して、意味が足りない箇所は足して直す。同人誌では編集さんがいないので、自分がちゃんと話を作ろうと思わないと完成しませんから。

復帰されてからは約10年コンスタントに同人誌を発表されています。商業誌にも挑戦はされていたのでしょうか?

上京してバイトしながら同人誌を作りつつ、商業への持ち込みも再開しました。でも、やっぱり上手くいかなかった。「あ、もう商業は無理だな」と思って、今までの思いを込めて43歳の時に、売れない少女漫画家が主人公の「邯鄲の花」という作品を描きました。「もっと早くに漫画家は私に向いてないって誰か言ってくれたら、違う道があったんじゃないか」ってずっと考えてたんです。でも、結局主人公は描き続けることを選んだ。主人公のモデルは自分なので、つまりはそういうことなんですよね(笑)。描きたい気持ちは消せないんだなって。

ラストワークのつもりで

08年に発表された「凍りの掌」は、それまでの作風とは一変して、おざわさんのお父様のシベリア抑留体験を取材して描いています。描くことになったきっかけを教えてください。

高校の課題で初めて父の抑留体験を聞いて以来、いつか描きたいと思いながら、戦争ものをどう描いたらいいかわからないまま、何十年も先延ばしにしていました。たまたま九段下社会教育会館で行われていた展覧会で、自身の抑留体験を油絵で描き続けている勇崎作衛さんの作品に出逢ったんです。凍てついた雪しか見えない景色に、収容所や作業の様子が何枚も何枚も描かれている。淡々とした描写から余計に悲惨さが伝わってくる、すごい表現を見ている内に、「この人たちの中で抑留は全然終わっていないんだ」と強く感じたんです。でもこの人たちが亡くなってしまったら、もう消えてしまうかもしれない。今はまだ終わってないんだから、私がこれを描かなくちゃいけないんじゃないかって。その日の内に、今度ゆっくり話を聞かせてくださいと父親に電話をしました。

第1巻が出るまで準備期間に1年、全3巻を完結させるのに3年かかりましたね。

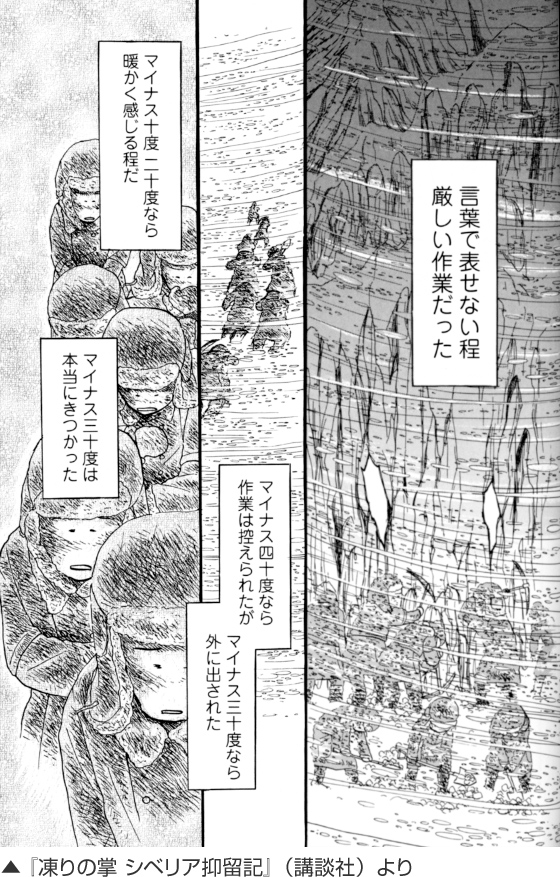

父の話を聞きに何度も名古屋に帰りました。すぐに思い出せない部分は手紙で送って貰ったりしながら、全部の話を最後まで繋げていって、分からないことがあったらまた詳しく聞きに行ってを繰り返しました。シベリア抑留者は日本に何も持って帰ることが出来なかったこともあり、本当に資料が無くて描くのが辛くてしょうがなかった。作業で使っていた草刈り鎌の資料が後から出てきて、もう描き上がった原稿を急きょ直したりしていました。実際に抑留されていた人たちの為にも嘘は描けなかった。しんどくてやめたいと思うこともありましたけど、自分の親の記憶ですし、抑留のことを何とか漫画という表現で残したい思いがどんどん強くなっていきました。

取り組むには相当な覚悟が必要な題材だったと思います。

40代に入っていましたし、自分の漫画人生のクライマックスのような、最後にあげる一番大きな花火としてこれを描こうと思いました。内容も難しいものだし暗くて重い話だけれど、ラストワークとしてこれを描かなきゃ終われないなと。描いた後はオマケみたいにして生きていくつもりでしたね。

「凍りの掌」は12年に小池書院から商業単行本化され、同年第16回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞を受賞します。

単行本化にあたって、ちばてつや先生に帯のコメントをいただけてとても光栄でした。それまで大きな賞とは縁が無かったですし、元は同人誌で発表したものだったので、評価されて凄く嬉しかったです。抑留者の思いが風化する前に、少しでも人の目に触れるものになって良かったなとホッとしました。

商業連載と二つの漫画賞

この新人賞受賞が『BE・LOVE』(講談社)での「あとかたの街」連載に繋がっていきました。

受賞作品展に来ていた『BE・LOVE』の編集長さんと立ち話する機会があって、次回作について聞かれたので「父親の話を描いたんで、次は母親の話を描いてみようかなと考えてます」と答えたら、その後すぐにメールが来て連載のお話が進んでいきました。ストーリー漫画では初めての商業連載で、しかも隔週連載なんて想像がつかなかった。無我夢中でしたね。今度は日本国内の戦争、母が少女時代に体験した名古屋空襲を下敷きにして、ヒロインがどう生き抜いていくかを描きました。女性誌で戦争ものを描ける機会は、あまり無いことなのでチャレンジとしては面白いなと感じていました。

編集者とのやり取りに変化はありましたか?

「あとかたの街」で初めて編集さんの言いたいことが理解出来ました。それまでは言われた通りの事だけを描かなきゃと思い込んでいたけれど、本当は言われた事「以外」を描かなきゃいけなかったんです。編集さんは色々なアイデアを提案しているだけなんだから、私はそれを乗り越えてさらに先を描かないとびっくりして貰えないんです。編集さんは一般の読者の一人なんだと思えるようになりました。

おざわさんの中で大きな発見があったんですね。

今振り返れば、10代20代の頃に担当してくれた編集さんが言いたかった事がよくわかります。何処に向かっていきたいのかまだわからないから、方向性からアドバイスをしなくちゃいけない作家だった。「凍りの掌」を出したことによってどんな作家なのかわかって貰えて、編集さんに自分を出しやすくなりました。みんな自分より年下になりましたし、もう「学校の先生」とは思わなくなりましたね。対等な関係です。

漫画業界自体も時代によって変わってきたのでしょうか?

30年前だったら女性作家がシベリア抑留を描くなんて誰も想像をしなかったでしょうし、「今さら戦争もの?」って反応で受け入れられなかったと思います。もっと夢のある綺麗な物語を、と言われていました。昔は同人誌と商業誌は全くの別物で、同人で評価されるものは商業では受けないとされていたけれど、どんどん境目が無くなって、コミティアで出してるものを商業誌に載せても面白がって貰える。いい時代ですよね。

「あとかたの街」と「凍りの掌」で15年の第44回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞されます。

こんな名誉ある賞を貰えるとは思っていなかったのでびっくりしました。ちばてつや先生から手書きの表彰状をいただけて感激しましたね。本当に漫画家さんだけで作っている心温まる会で、すごく良い賞をいただけました。憧れの萩尾望都先生に会えると思って緊張していたら、いきなり授賞式のスピーチで萩尾先生が私の作品のことを話していて…何が起こっているのかわかりませんでした。本当に続けてて良かった。昔から大好きで読んでいた漫画家の皆さんにお会いする度、明日もう死んじゃうんじゃないかって思います(笑)。

次の連載作品「傘寿まり子」は80歳のおばあちゃんがヒロインで、しかも初回から家出してしまう展開に驚きました。

ちょうど母が80代で、前作の「あとかたの街」のヒロインも生きていれば大体そのくらい。身近に元気な年上の方が沢山いたので想像しやすかったんです。私は今54歳ですが、描いているうちにどんどん自分に近くなってきてしまいました。『BE・LOVE』の読者層よりかなり年上のヒロインですが、自分に繋げて読んでくれたらいいなと。従来の高齢者のキャラは、悟りを開いていたり、アドバイザー的な存在だったり、ラスボスのような重厚感があるのが多かった。私が描くなら、もっと軽やかでピュアで、格好悪いところもあるけれど前向きな、生きてるって感じのおばあちゃんが描きたかったんです。

同人誌から続けていた食べ歩きグルメエッセイの経験が活きているそうですね。

07年頃から夫の渡邊博光と一緒に前から好きだった築地の食べ歩き本を出し始めました。09年に商業単行本化した時には、築地市場内にあった墨田書房さんでサイン会を開いて貰ったりしたことも。その後もグルメエッセイがご縁で、色んなお店の方と知り合ってお話を聞いたりしたことが、「まり子」で描いたシャッター街のエピソードに繋がってますね。後継ぎがいなくて自分の代で終わりだという諦めを持った飲食店の人々の話を、いつか描きたいと思っていたので、連載の中で出せて良かったです。

実際にヒロインと同世代の読者も多いと聞いています。

17年の秋にNHKの朝の情報番組で紹介されたおかげで、普段はほとんど漫画を読まない「まり子世代」の方々が、書店に買いに行ってくれたんです。在庫が無くなって、問合せの電話が殺到したそうで。そこから続けて読んでくれる人が増えて、さらに同世代に勧めてくれて、作品を広く知って貰えるようになりましたね。

現在も連載中の「傘寿まり子」は昨年18年に第42回講談社漫画賞一般部門を受賞しました。

本当に有り難いです。20代の再デビューの頃は夢のまた夢でした。すごい評価が一気に来て、それまでの人生は何だったんだろうと思うくらい。正直50代でこうなるとは予想外です。欲を言えば若い内に売れたかったけれど、生意気だったんですごく調子に乗ってたかもしれない。失敗や挫折を繰り返して、歳もとったおかげで今こうやって作品が描けてるんだと思います。10代の頃、占いで「あなたが成功するのは晩年になってからです」と言われて、その時は絶対に嫌だ!と思ったんですけど、当たってしまいましたね(笑)。

乗り越えた壁の向こうに

商業作家としては不遇の時期が長かったですが、今のこんな状況を想像していましたか。

漫画家はこうでなきゃいけないとか、どうしてもなりたいとか、そういうのを脱した先にあったのかもしれない。全力で描きたい世界を描き切ったから、評価されて次に繋がったんでしょうね。20代の頃に憧れていたようなタイプの漫画家ではありませんが、本当に理想的な場所に来れたなと感じてます。

今、漫画を描いている人にかけたい言葉はありますか?

結果を出せたから言えることかもしれませんが、プロを目指しても趣味でも、続けてたら良いことあるよと思います。下手くそって言われても、絵が古いねって言われても、一周回って新鮮になる時もあるし、続けていると自分や周囲に変化が起こる時がある。読者に見せることが必ず次のステップに繋がるので、苦しくても自分の描きたい世界をちゃんと形にして欲しいです。これを描いたら持ってるものが無くなっちゃうかもしれないと恐れずに。全部出し切ったら、また新しく描きたいものが生まれますから。

取材:2019年3月12日

『MESSENGER』作品紹介

1989〜1992年発行の同人誌。交通事故の輸血によりエイズに感染してしまった天涯孤独の青年・あと太。死への恐怖や病気への無知からの差別、恋人との結婚やデザイナーになる夢への不安と葛藤。人生が激変する困難に直面した青年と、彼を取り巻く人々の心の旅と再生の物語。

1989〜1992年発行の同人誌。交通事故の輸血によりエイズに感染してしまった天涯孤独の青年・あと太。死への恐怖や病気への無知からの差別、恋人との結婚やデザイナーになる夢への不安と葛藤。人生が激変する困難に直面した青年と、彼を取り巻く人々の心の旅と再生の物語。『凍りの掌 シベリア抑留記』作品紹介

2008〜2010年に同人誌で発行後、2012年に小池書院、2015年に講談社から商業単行本化。戦況が悪化する昭和20年、臨時招集令状により北満州に送られるも、実弾を撃つことなく終戦を迎えた大学生の小澤昌一は、ソ連兵に極寒のシベリアへと連行される。粗末な収容所と飢餓、過酷な強制労働により次々と命を落とす仲間達。実父のシベリア抑留体験を、娘である作者の目を通して克明に描いた意欲作。

2008〜2010年に同人誌で発行後、2012年に小池書院、2015年に講談社から商業単行本化。戦況が悪化する昭和20年、臨時招集令状により北満州に送られるも、実弾を撃つことなく終戦を迎えた大学生の小澤昌一は、ソ連兵に極寒のシベリアへと連行される。粗末な収容所と飢餓、過酷な強制労働により次々と命を落とす仲間達。実父のシベリア抑留体験を、娘である作者の目を通して克明に描いた意欲作。

『傘寿まり子』作品紹介

『BE・LOVE』(講談社)で2016年より連載中。単行本は現在9巻まで刊行。80歳のベテラン小説家・まり子は知人の孤独死をきっかけに3世帯住宅から家出してしまう。高齢者同士の恋愛、出版不況、ゴミ屋敷、シャッター商店街など…現代が直面している出来事に、時には失敗しながらも、持ち前の行動力と年の功を武器にして、新しい人生に挑戦していくヒロインを活き活きと描いている。

『BE・LOVE』(講談社)で2016年より連載中。単行本は現在9巻まで刊行。80歳のベテラン小説家・まり子は知人の孤独死をきっかけに3世帯住宅から家出してしまう。高齢者同士の恋愛、出版不況、ゴミ屋敷、シャッター商店街など…現代が直面している出来事に、時には失敗しながらも、持ち前の行動力と年の功を武器にして、新しい人生に挑戦していくヒロインを活き活きと描いている。

おざわゆきプロフィール

漫画家。1964年、名古屋市出身。16歳の時に『ぶ〜け』(集英社)でデビュー。実父のシベリア抑留体験を描いた同人誌『凍りの掌』が商業単行本化し第16回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞を受賞。母親が体験した名古屋空襲を元に描いた『あとかたの街』(講談社)とともに、第44回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞。『BE・LOVE』(講談社)で連載中の「傘寿まり子」は第42回講談社漫画賞一般部門を受賞した。他に夫・渡邊博光との共著『築地あるき』(飛鳥新社)、『築地まんぷく回遊記』(ぶんか社)など。『オフィスユー』(集英社)2019年6月号より「LP〜ライフ・パートナー〜 3番目の配偶者」連載開始。

●ツイッター:https://twitter.com/yukiozawa

●サークル名「おざわゆき」