特別座談会 一コマ先の自由 ~マンガとコミティアの今、これから~ 前編

栗原良幸×飯田孝×コミティア実行委員会

1984年に始まったコミティアの歴史は、漫画表現のあり方を見つめてきた40年といっても過言ではない。その現在の到達点、そして目指す未来とは何か。コミティア誕生以前から激動の漫画業界を生き抜いてきた二人に話を聞く。今回登場する栗原良幸氏は『モーニング』『アフタヌーン』(講談社)の創刊編集長を務めたことを筆頭に、数々の名作を世に送り出した編集者。2013年にコミティア実行委員会会長(当時は代表)・中村公彦が第17回文化庁メディア芸術祭・功労賞を受賞した際の祝辞で「コミティアは30年で満足せず、50年100年を目指して欲しい」と飛ばした檄はコミティアの開催目標ともなっている。そして、飯田孝氏は今年創刊15周年を迎えた『楽園 Le Paradis』(白泉社)を一人で立ち上げ編集し、「コミティアが無ければ『楽園』は無かった」と語るほどに会場を隅々まで歩き回る名物編集者だ。漫画表現、そしてコミティアに熱い視線を注ぐ二人の境地を2号にわたってお届けしたい。

(取材/構成:コミティア実行委員会:吉田雄平、黒須洋行)

栗原良幸プロフィール

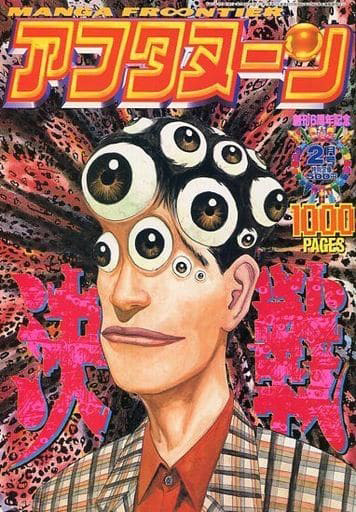

1947年生まれ。70年に講談社に入社。『週刊少年マガジン』の担当編集、80年~『月刊少年マガジン』編集長を経て、82年に『モーニング』、86年に『アフタヌーン』を創刊、編集長を務めた。多くの漫画作品の編集に携わる一方で、海外作家の才能発掘にも注力。09年に講談社を退社した後も、長年の功績が称えられ11年には第14回文化庁メディア芸術祭・功労賞を受賞するなど現在もマンガへの関心を深めている。

飯田孝プロフィール

1960年生まれ。84年に白泉社入社、販売部に配属される。93年『ヤングアニマル』編集部、96年『花とゆめ』編集部に所属。97年『ヤングアニマル』副編集長。06年に『メロディ』編集長。09年にコミックス編集部に戻り『楽園 Le Paradis』を企画・創刊。20年9月に白泉社を定年退職、その後もフリーとして同誌の編集を続けており、今年創刊15周年を迎えた。

──まずはお二人がどう知り合ったのかお聞きしたいです。同じ出版業界でも、違う会社に勤めてらっしゃった訳ですから、なかなか接点が生まれにくかったんじゃないかと思うんですけども。

飯田:『モーニング』や『アフタヌーン』を創刊した凄い編集の方として栗原さんのお名前をしばしば耳にしていて、いつかお会いしたいなと思っていたんです。それが叶ったのが2007年、久米田康治さんが『さよなら絶望先生』で講談社漫画賞を受賞された時の授賞式会場ですね。お顔を存じませんでしたが、雰囲気で「あっ、この人が栗原さんだ」と直感しました(笑)。胸章に「栗原良幸」とあったので、初対面でいきなりだったんですけどご挨拶して名刺を戴いたのが最初ですね。

栗原:実はその時のことはあまり覚えてないんですよ、そうだったかな(笑)。

──ぐいぐいと栗原さんに迫る飯田さんの姿は目に浮かぶような気がします(笑)。お二人がコミティアにいつ頃からどう参加されたかもお聞きしたいんですけども、飯田さんは学生時代から同人誌即売会に参加されていたんですよね?

飯田:同人誌との出会いは早くて、高校生の頃に蒲田でやってた時のコミックマーケットに寄ったのが最初でした。

──コミックマーケットが蒲田の大田区産業会館でやっていたのは1977~1979年の5~13回までですから、かなり初期の頃ですね。

飯田:最初は一般参加でしたけど、大学生になって漫研に出入りするようになってからは、部誌を売るために同人誌即売会にサークル参加するようになりました。始まったばかりのMGM(※)にも参加しましたよ。出版社の販売を志望したのは大学時代に部誌を売った経験も影響しています。

※「まんが ギャラリー&マーケット」。1980年に第1回が開催された創作オンリーの同人誌即売会。──コミティアがスタートしたのはその後、飯田さんが白泉社に入社された年でもある1984年です。漫研からは離れた時期だと思いますが、最初は参加されたんですか?

飯田:それこそ始まってすぐ、第2回とか第3回くらいですね。コミティアの現会長・中村さんが、当時編集をやってた雑誌『ぱふ』に開催告知が載ってて「面白そうだな」って思って行きました。ただ初期はそこまで熱心に参加していた訳じゃないんです。本格的に通い始めたのは、『ヤングアニマル』の副編集長を離れて『楽園』の企画を念頭に置き始めた頃からですね。

──書籍部に異動された2001年頃ということになりますね。栗原さんはいかがですか?

栗原:僕は飯田さんに教えて貰うまでコミティアには行ったことがなかったんです。それが2009年くらいかな。それまでは同人誌の世界のこともあまり分かっていませんでした。今も分かっていないかもしれないんですけども(笑)。

──2009年というと、ちょうど『楽園』の企画が通って創刊される年ですよね。第1号は10月発売でした。

飯田:「自分はこういう掲載媒体を作りたい!」という考えを聞いてほしくて、栗原さんにメールをお送りしたんです。お忙しいだろうからダメ元だったんですけど、すぐ返事が来てお会いできることになって。そこでコミティアのことも含めていろんなことを長々と話しました。

──そこで栗原さんはコミティアのことを知ったんですね。

栗原:はい。飯田さんが熱心にコミティアのことを紹介してくれたので行ってみようと思いました。

飯田:その時にびっくりしたのは最後に栗原さんが「飯田さん、僕、講談社を来週で辞めるんですよ」と(笑)。この後も退職の挨拶で人と会う約束があるというのにそのギリギリまでお付き合いくださったんです。「なんて親切で優しい人なんだ!」と。それで『楽園』が出来たら必ずお送りします、って約束したんです。その後も度々『楽園』の感想をメールして戴いたり、ありがたい限りです。

「編集」は生きることそのもの

──お二人は根底の部分で通じ合うところがありつつ、編集者としてはタイプが違うような部分もあるようにも感じてます。

栗原:僕と飯田さんは、編集者として対照的なタイプだと思いますね。飯田さんは『楽園』の編集を全部一人でやっているでしょう。僕が『モーニング』と『アフタヌーン』の編集長をやってた時って、編集部員が50人いたんですよ。だから、僕は単独の編集技術ということで言うと、飯田さんの十分の一も無いです。

飯田:統率力がないとあんなに大きな雑誌は作れないですよ。でも私と栗原さんでは、編集のやり方が全く違うというのは確かです。

栗原:これは自分の編集観に関わると思うんだけど、編集者同士って上下とかライバルとかいう言葉自体がないと思ってるんです。編集者とマンガの関わりっていうのは、すべてがフラットなんです。関係する相手が多様である以上、編集者も自分の一番本質的なところで関わるしかありません。

──お二人とも編集長として編集者を指導したりすることもあったんじゃないかと思うんですけども。普遍的な編集術のようなものはありますか?

栗原:自分の中でのやり方はあっても、それを他の編集部員に押し付けることはなかったですね。あるとすれば「嘘はつかないように」ってことくらいですね。編集者の仕事は多様な人間相手ですからその時に都合の良い嘘をついていると、後から話の辻褄が合わなくなって進退きわまることがあります。

飯田:私も全く同じですね。嘘って、創造物なんですよ。綺麗ごとでその場を乗り切ってしまうと、覚えてられません。私の場合30人から40人の作家と仕事をしてますけど、いちいち話したことの細部までは覚えてられないですからね。

栗原:個々人の気質が変わることは早々ないですから、嘘つかないでいれば多少矛盾したことを言っていても、必ず収拾がつくはずなんですよ。

──なるほど。それで「一番本質的なところ」の話になっていくわけですね。

栗原:「編集」って、人間が生きていることそのものだと思うんです。みんな朝起きてから今までに、気持ちの選択、行動の選択やなにかで、無数の「編集」をやってるわけですよ。その中で、編集者という人間は出版物の「編集」というカテゴリーで生活している。だから編集方法っていうのは、編集者の数だけあると考えています。

飯田:自分を含めて編集者ってうるさい存在だなって思っているので、そうならないようにしたいという気持ちは持っていますね。もちろん求められる時は全力で応えたいと思っています。ネームを必ず3回読むようにしているのはその一環ですね。

──昔に比べると編集者の仕事は多様化してきています。作家のマネジメントをしたり、単純に原稿を貰うだけではなく「編集」の定義は広がっていますよね。

栗原:そうですね。日本の漫画編集者は、元来ディレクターとプロデューサーの要素を備えています。海外の漫画家の方たちと仕事をしていた時の話をすると、最初に「我々はあなた方の考えるエディターではない」って説明しないと相手が困惑するんですよ。そうしないとネームを見て「こうすれば面白くなる」という提案をしても「それはすごい面白い。でもそれはお前のアイデアだろ、俺が描いていいのか」って言われてしまったりするんです。

──海外だと編集者と作家の役割が明確に分かれているということですね。

栗原:「私が出したアイデアはあなたの権利として使っていいし、出版社としてのサービスとして意見を言っているわけだから何の問題も無い。その代わりに言いたいことを言わせてもらうよ」っていう説明が必要になるわけです。そのあたりが混然一体となっているのは日本ならではなんですよね。これからは役割分担が違ってくるかもしれませんね。

『楽園』──「マンガに恋した」15年

──『楽園』は今年で創刊15周年を迎えました。初めて『楽園』を読んだとき、栗原さんはどう思いましたか?

栗原:どうしても抽象的な表現になってしまうんですけど、全作品に無駄ゴマがない、って思いました。作品の傾向はいろいろあるけれど、『楽園』のマンガはみんな読みやすい。飯田さんの眼鏡にかなえば、あらゆる漫画家が登場できる、マンガの可能性を広げてる雑誌。それが第一印象だし、今もそう思っています。『楽園』のバックナンバーは、単行本も含めて全部取ってあるんですよ。

飯田:以前栗原さんに「単行本の背表紙の、ナチュラルな色合いが良い」って仰って戴けたのは嬉しかったですね。

栗原:やっぱり、飯田さんならではの特殊な感覚だと思いましたよね。『楽園』という雑誌名からしてそうだし、表紙がシギサワカヤさんなのも面白い。

飯田:『楽園』を愛読してくれる方にとってもシギサワさんの表紙の存在は大きいと思っています。当初、表紙のイラストは毎号変えるつもりでいたんです。でもある書店員の方に「年に3回しか出ない本なのに毎回表紙の雰囲気が変わったら、買う人が探しにくいですよ」というアドバイスを貰って、毎号シギサワさんに描いて戴くことにしたんです。

栗原:ティアズマガジンにも載っているけども『楽園』の広告の作品カットはすごいと思います。一コマ先の続きが読みたくなるんですよ。コマで途切れているようでいて、次のコマの間を渡っていく弦楽器のような音が鳴っている感覚なんですよね。

──「どんな話なんだろう」という気持ちになるというのはよく分かりますね。こうしたカットを選ぶ時に考えていることはあるんですか?

飯田:『楽園』の裏表紙には作品紹介としてカットを載せてるんですけど、刊行初期は作家に「マンガの原稿を描いて、その中から『このコマを見せたい』っていうのをピックアップしてカラーでください」とお願いしていました。もちろん時間がなくて選んで貰う余裕がない時もありますけども、基本的に作家には作品の中に見せたいコマがあるはずだと思うんですよ。だから別に描き下ろしてもらう、ポートレート写真を撮ってもらうようなことは違う気がしたんです。作品をまだ読んでいない方に、その作家が描いた作品の世界を少しでも感じて貰いたい。その流れは今も残っていると思います。カットを見て「読みたくなる」って思ってもらえるのは嬉しいですね。

第1号の裏表紙より。

──そうした細部までの拘りが『楽園』から感じる美意識を形作ってるんだなと思います。

栗原:ただ、よく「恋愛系コミック最先端」って毎号銘打ってるな、って思いますけど(笑)

飯田:それは栗原さんのせいでもあるんですよ(笑)。『モーニング』の表紙に書いてある「読むと元気になる!」というフレーズは栗原さんが考えたんですよね。それで私も「そういうキャッチフレーズないんですか」と周囲に言われて、瞬時に「恋愛系コミック最先端」と返したのですけど「どこに恋愛要素があるんだ?」と突っ込まれる作品も多くて(笑)

栗原:「恋愛」って言葉を考えた時、飯田さんは「愛」より「恋」で編集してる気がしてますね。ずっとマンガを愛してるんじゃなくて、マンガに恋してるっていう。そこに長く続いている理由があるような気がしてます。

飯田:あくまでも「恋愛『系』コミック」ですから。「系」の字に含みがある訳です。あさりよしとおさんに「自分は恋愛系という掲載媒体で何を求められるのか」と訊かれたのですけど(笑)、「あなたの描いてるマンガもロケットへの愛、宇宙への恋じゃないですか」と答えて『小惑星(ほし)に挑む』を描いて戴きました。

栗原:「恋愛系コミック最先端」じゃなくて「恋心コミック最先端」って言い換えたら、コミティアの同人誌にも通ずる感じがします。同時に「コミティア系」っていう言葉は作品の範囲が広すぎてもう成立しないような感覚もありますね。

──『楽園』を15年やってきて、飯田さんはどんな手応えがありますか?

飯田:手応えというより、ここまで続けられたことに対するありがたみを感じます。綺麗ごとでも何でもなく、描いてくださってる作家の方、お金を出して読んでくださってる方、流通に携わってくださる取次・書店の方、写植・製版・印刷・製本に関わってくださる方。全ての方に感謝しかないです。15年間、自分としては相当なものを詰めて毎号作ってますけど、もともと年3回の本誌ですから。号数にするとまだ45号なんですよ。

──号数だけ見るとそうですけども、そこに加えてWEB増刊を年3号、単行本まで出してる訳ですから、かなりのペースで編集してますよね。

栗原:飯田さんがやってきた15年っていうのはすごいと思いますよ。僕は『モーニング』の編集長を16年やってたけど、32歳から48歳なんですよ。飯田さんは何歳から『楽園』を始めましたか。

飯田:『楽園』第1号の準備を始めたのは48歳です。年齢的にはちょうど入れ替わってますね。

栗原:僕が編集長をやっていた最後の5年は、後継者を作ろうという形に持ち込んでいて、自分で企画をあまり作らなくなった時期なんですよ。だから飯田さんがすごいと感じるのは、創刊時に持っているエネルギーをずっと継続できる編集をやってきて、内容をそんなに変えないで持続できていること。僕は他の編集者と作るタイプの編集だから、飯田さんが1人で編集してきた15年っていうのは、僕にはできない15年だと思います。

強い漫画雑誌の創り方

──栗原さんが『モーニング』の編集長をされていたのは1982年から1998年まで。1986年には『アフタヌーン』を創刊して、後に1000ページを超える雑誌にしたりと、漫画雑誌の一時代を築かれたように思います。

栗原:『モーニング』の初期は既に代表作を持っている漫画家のラインナップで、結局創刊時の部数を大きく落としてしまったんですね。わたせせいぞうさんの『ハートカクテル』や、小林まことさんの『What's Michael?』などの新形式のショートコミック、かわぐちかいじさんの『アクター』や『沈黙の艦隊』、弘兼憲史さんの『課長島耕作』など、その漫画家の新しい代表作が生まれて100万部を超える雑誌になりました。

飯田:そのあたりに通じる栗原さんの編集ぶりは、小林さんの自伝的な作品である『青春少年マガジン1978〜1983』で描かれてましたよね(笑)。実際の栗原さんは基本的に敬語でお話しになられるし、あのような言い方はされない方なんですけど。

──栗原さんの言葉にはそう感じてしまうような迫力と重みがあるような気がします。作中で特に印象的なのは、小林さんに言った「音楽で描け」ってセリフです。

栗原:実際は「大音量のハードロックも根底に美しいメロディーを持っていますよね。パーカッションを叩きまくるリズムじゃなくて、コマ運びに綺麗なメロディーラインを意識して描いてみてはどうですか」って言ったんです。でもその文脈が落ちて「音楽で描け」になってしまった(笑)

飯田:そのおかげで名言が誕生しました(笑)

──コミティアでも「30年に満足せず、50年、100年を目指して欲しい」と言った栗原さんの言葉が「50年、100年を目指せ!」と言った、みたいな話になってきている気がします(笑)

栗原:榎本俊二さんの『GOLDEN LUCKY』にもそういう話があるんですよ。「アンケートの人気最下位を取り続けろ。人気最下位でなくなったら打ち切りだ」って言った話が伝説みたいになってるんですよ。でもそれも本当のところは「面白かった」票でビリなんですけど、「つまらなかった」票でトップだったんです。その二つを合わせ持ってるということはスゴイ(笑)。ちゃんと読者に読ませているってことだから、連載は続けようぜ、っていう文脈だったんですよ。

──『アフタヌーン』は当初、新人作家中心の攻めた誌面構成でしたよね。

栗原:『アフタヌーン』は『モーニング』の増刊だったんですけど、出しすぎてこれ以上は増刊の制限を超えちゃうという話になって定期刊行にしたんです。編集部の人数も増えすぎて本社に収まりきらなくなっちゃったんで、一時期本社の向かいのマンションの百坪くらいのスペースに半ば追い出されるような形で編集してました。

──『アフタヌーン』は1991年には500ページでしたが、「1000ページ超え」を宣言して、その翌年には1000ページ超えを達成してます。

栗原:本当はもっと増やしたかったんですけど、会社から重くなりすぎて足に落とすとケガをして製造物責任を生じかねないとか、郵便で送る制限を超えてしまうので止めてくれという話をされて断念しました。

──大きい雑誌を動かすというのは個別の作家とのやりとりというよりは、複数の編集者のコントロールが仕事の中心になってくると思うんですけども、どんなことを心掛けていましたか?

栗原:面白さをコントロールすると大ぜいの編集者がいる意味がなくなります。漫画家と編集者の面白さを「10%増し」に美化して見る意識がありました。相手の顔も10%美化して見てましたよ(笑)。そこに可能性が見えると信じて(笑)

飯田:栗原さんは作品単位でマンガを見てますよね。「理想の雑誌」ということなどは考えられなかったですか。

栗原:雑誌全体じゃなくて、全部個別の作品として反応していました。雑誌は、数本の飛びぬけて売れる作品に頼るよりも、個々の作品はそんなに単行本としては売れないんだけども、バラエティに富んでる方が強い、という実感があったんです。当時のコスト計算で、単行本を15,000部以上売らせてもらえば面白いと思う作品は何でも受け入れますよって考えていました。

──自分が面白いと思ったマンガが、思ったより売れないというギャップに苦しんだことはありますか?

栗原:ないですね。実感としては面白いマンガがあって、その中に売れるマンガが含まれるっていうのがあるんです。だから面白いマンガなのにどうして売れないんだ、っていうギャップに苦しむことはありませんでしたね。

飯田:売れるマンガと面白いマンガはイコールでもない。すべて自信を持って世に送り出してるわけですから、売れたものに対して「えっ、これが売れるの」って思ったことは一回もないですね。

マンガは2コマで成立する?

──栗原さんは長年編集者として活躍してきましたが、マンガってどういうものだと思いますか?

栗原:実は自分はマンガの内容についてはほとんど語ることができないんですよ。というのも、マンガを読むというより「コマ」を見てるんです。自分のことを「コマの原理主義者」って言ってるんですよ。「コマ」という表現を一番わかりやすく使ってるのがマンガだと思うんですよね。

──その「コマの原理」について考えるようになったのは何かきっかけがあったんでしょうか?

栗原:1970年に講談社に入ってすぐに『週刊少年マガジン』で連載中だった、ちばてつやさんの「あしたのジョー」を担当したんです。その後も手塚治虫さん、横山光輝さん、本宮ひろ志さん、谷岡ヤスジさん、みなもと太郎さん等を担当して、その過程で学んだところが大きいんです。僕は新人の漫画家に対しては、直しをお願いする時に本人が描きたいのに描かれていないコマが次々と浮かびます。同時に自分が担当した完成度の高いマンガには、安定した技術の範囲内でコマが発想されていると感じることがありました。未熟でも飛躍できるコマ表現というものに、無限の可能性を感じたんですね。

飯田:栗原さんは「マンガは最低2コマあれば成立する」って仰いますね。

栗原:コマそのもののインパクトを引き出すには、その「2コマ」の感覚が重要なんです。以前、手塚治虫さんに「先生、ページの中で位置を重視しているコマってありますか?」と尋ねたことがあるんです。そうしたら「そんなものはありません」と。即答でした。戦後漫画を切り拓いた手塚漫画においては、コマはどんどん先に進むもの。ひたすらに2コマの連続で進むものでした。

──コマとコマの間の時間が経過していること自体が大事だと。例えば1コマ目に何か描いて、2コマ目に「100年後」って文字があったらコマとコマの間に100年の時間が一瞬で流れるということですね。

栗原:そうです。「彼は無敗のチャンピオンになった」という一コマを描いて、次のコマに「彼は敗れたが無敵のチャンピオンになった」という絵を描く、そうすればその間に何千コマもの物語が想像できるわけです。それが見事な絵だったらものすごい商品価値、美術的価値が出るんじゃないかと思います。

──二次創作なんかは、それこそコマとコマの間の隙間だったり、このコマの先を想像して描いたりする訳ですよね。

栗原:名作とかベストセラーのマンガのラストとかは「これで終わり? まだ続きがあるんじゃない?」って思うことが多い。つまり最後のコマの、そのさらに次のコマを想像できる余地があるんですよ。

飯田:それが余韻のある、良いコマっていうことですよね。

栗原:その先を想像したくなるような面白いコマを描くことを繰り返せば、常に高い水準でマンガを描くことができると思います。コマは「枠」で区切られた「空(くう)」だから、あらゆるものをそこに表出できるんです。そして日本のマンガのフォーマットが世界のマンガの中で一番優れてるのは、誰に教わったわけでもないのにコマの中の時間が1つなんですね。

──日本のマンガだと2コマ3コマに分けるようなシーンがアメコミだと1コマにみっしり入っていて、読んでいて疲れるみたいな経験は確かにありますね。

栗原:日本のマンガが優れている理由が日本語そのものにもあって、それは主語がなくても文章が成立するということです。主語がなくて述語が最後に来る文章ってそれだけだと曖昧で分かりにくいこともあるんですけど、絵が入ると意味が明確に通じやすくなります。「画文一致」って言うんですけど、マンガの日本語は一番無駄のない最適化された言語になるんですよ。

飯田:日頃意識してないですけど、1コマの中に3人いて、吹き出しが3つあっても、自分のことを言ってるのか、他人のことを言ってるのか分かりますよね。

栗原:でもそのコマっていうのは、カメラで捉えたような一瞬じゃない。漫画家の頭の中で、要素をぶち込んで捉え直した「一瞬」です。そこにみんなライブ感を感じるわけ。日本の漫画家って、みんなすごい技術者なんですよ。その技術が足りていなかったとしても、描こうとしている気持ち、何が描きたいかが伝わっているというところだけで読んでしまう魅力が日本のマンガにはあるんです。コマっていうのは、つくづく人間の思考方法なんです。

コミティアを形作る「一コマ先」

──コミティアで発表されている同人誌と、商業誌に何か違いは感じますか?

飯田:商業だろうが何だろうが、無いものがあるから欲しいってだけですよ。失礼な言い方をするとそれだけの話ですけど、逆に言うとそれだけのものがコミティアにはあるんですよ。それは私は素晴らしいし、すごいと思います。

──商業誌にはない可能性、ってことですか。

飯田:私の場合はそれ以前に「あ、なんかいいな」と思って買う。本の値段的に言うと、それは発行部数が少ないから高いですよ。でも逆に、500円でも1000円でも構わないから買う、という意識も特にない気がします。商業と同人、あるいはコミティアという場所に、私は別段大きな差は感じていません。

栗原:コミティアにはアクセサリーやグッズを売っている方もいますよね。マンガではないけど、それらを「最初のコマ」って考えると色んなものが想像できるなと思って、そういうところを楽しんだりしています。

──マンガ以外のものも「コマ」として見て楽しんでらっしゃるんですね。

栗原:たとえば、コミティアで売っているような建物だけを描いているイラストレーションでも、「そのイラストの一コマ先」を想像させるような絵だと、ものすごく面白い読み物になるんです。昔の話ですけど、1990年代にマンガを大学で教えるっていうのが始まった時、マンガの幼年期は終わった、と思ったんです。もちろん、文学みたいに分析して研究する、そういうことが当たり前になって、その上で一級品が生まれてくる、という時代に行くのは当然のことです。単純に描き方なんて関係ない、次のコマが面白ければいい、っていう時代は終わったと。それでも、自分のコマの原理から言うと、表現の出発点となる何かを既に持っている、あるいは心の中にずっと持ってる人たちがいると思うんですよ。

──それが発表されるのが同人誌、ということでしょうか。

栗原:僕が見る限り、今のところコミティアに出てる作品はマンガ・イラスト・グッズ全部「コマ」にできる。次のコマが面白ければいいんだよ、美しければいいんだよっていうその原点を、売る方も買う方もどこかで分かっているわけ。そういう「一コマ先の自由」でコミティアはできてるんじゃないかな。

(ティアズマガジン149に収録)

後編はこちら